近日,物理学院李永庆教授与周赛男副教授在燃料科学领域国际顶级期刊Fuel上发表了题为“Alkali/alkaline earth metals doped holey penta-hexagonal graphene for ultrahigh-performance CO2 capture and separation over N2/CH4”的研究论文。辽宁大学物理学院2024级原子与分子物理专业博士生乔田田为论文第一作者,辽宁大学物理学院李永庆教授为论文通讯作者。

随着人口增长与工业化推进,能源需求大增。我国能源系统依赖化石燃料,大量 CO2生成,排放速度远超自然碳循环,致使大气中 CO2浓度攀升,引发全球变暖等严重环境问题。为应对气候变化,CO2减排刻不容缓,碳捕集、利用与封存(CCUS)技术应运而生。其关键在于开发优质吸附材料实现 CO2高效捕集。二维碳质材料因碳化学键多样、比表面积大等优点受科研人员关注。但因其固有结构和孔隙限制,纯二维碳质材料难以达成理想的 CO2吸附与分离性能,对其改性,开发兼具高稳定性与高吸附、分离性能的吸附剂仍极具挑战 。

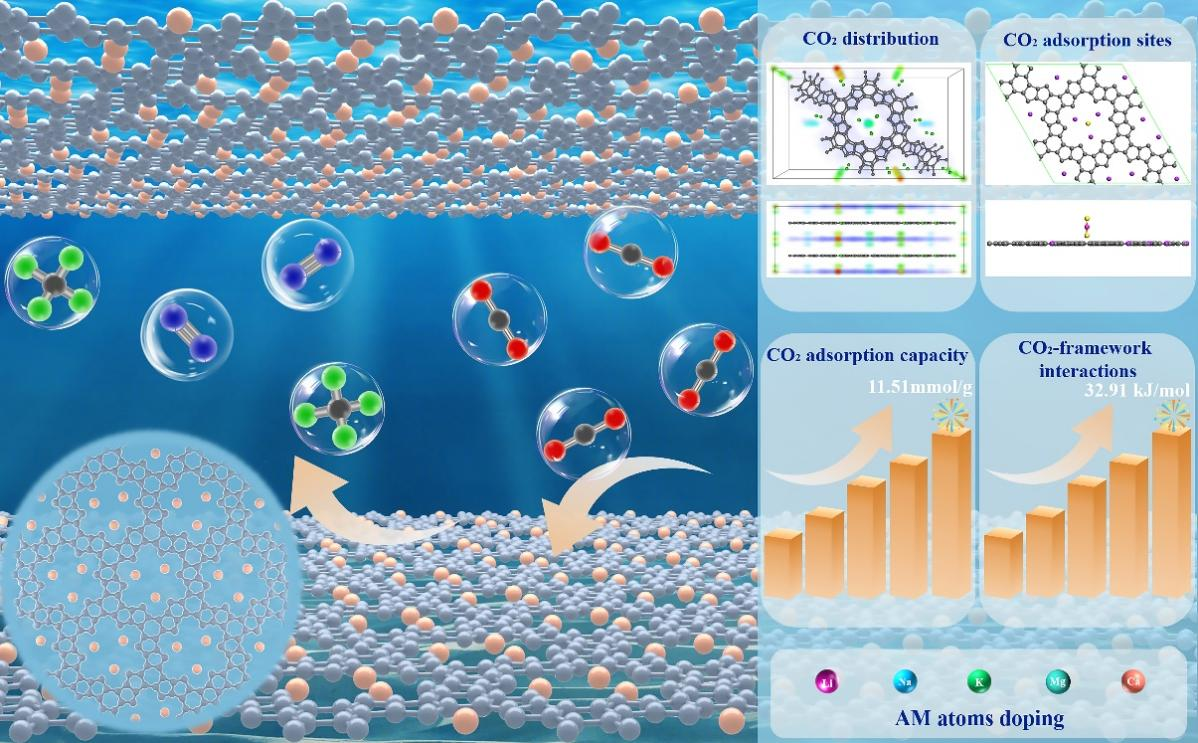

图1 AM-HPhGs(AM = Li, Na, K, Mg, Ca)的CO2吸附和分离表现示意图

该研究利用密度泛函理论和巨正则蒙特卡洛模拟,通过碱金属和碱土金属掺杂(AM = Li, Na, K, Mg, Ca)的方式对二维碳质材料-多孔五六边形石墨烯(HPhG)进行改性,系统分析了其结构稳定性、电子结构性质,探索了AM-HPhGs在CO2吸附和分离方面的应用潜力,揭示了改性后新材料性能提升的微观本质机理。

李永庆教授团队通过构建碱金属和碱土金属掺杂的HPhG结构,发现材料表现出较高的结合能(-2.12 - -5.15 eV)和内聚能(6.37 - 6.77 eV/atom)以及良好的电子结构性质,为CO2吸附和分离提供了稳定的环境。在AM-HPhGs中,Ca-HPhG表现出了超高的CO2吸附量(11.51 mmol/g)和CO2优先于CH4/N2的选择性(2385/1366),显示出了优异的CO2吸附和分离性能,优于许多已报道的CO2吸附材料。研究结果表明,通过AM原子的掺杂工程诱导了材料双重功能的增强:(i)提供了有效的CO2活性吸附位点和(ii)优化了CO2分子堆积构型,协同提高了AM-HPhGs的气体吸附和分离效率,为设计高效的CO2吸附材料提供了理论参考,为开发高效的二维碳质吸附材料提供了一个极具应用潜力的新策略。

【原文链接】https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.135129

第一作者:乔田田,辽宁大学物理学院2024级原子与分子物理专业博士生,主要研究方向为二维材料的CO2吸附和分离性能研究、激发态分子内质子转移。发表SCI论文4篇。

合作作者:周赛男,辽宁大学物理学院,副教授,硕士生导师。主要从事新能源材料领域的CO2吸附分离与利用研究,采用多尺度计算模拟方法开展了吸附剂材料设计与改性、CO2转化利用、CO2吸附与分离等方面的研究,已在Journal of Materials Chemistry A、Chemical Engineering Journal等国际期刊上发表论文20余篇。

通讯作者:李永庆,教授、博士生导师、辽宁大学物理学院院长,受聘全国计算原子与分子物理学会委员、校学术委员会委员。入选辽宁省“百千万人才工程”百层次人才、辽宁省“兴辽英才”青年拔尖人才、辽宁省高等学校优秀人才、沈阳市“高层次人才”领军人才、英国皇家化学会“Top 1%高被引中国作者”。获辽宁省优秀研究生导师、辽宁省本科教学名师、辽宁省本科教育课程思政教学名师等荣誉称号。长期从事分子势能面和激发态氢键动力学研究,在权威学术期刊上发表 SCI 收录论文 100 余篇(包括 ESI 高被引论文 3 篇)。主持完成国家自然科学基金面上项目、教育部、中国博士后基金等省部级以上项目 15 项。获辽宁省自然科学奖(政府奖)三等奖。获辽宁省自然学术成果一等奖、二等奖、沈阳市学术成果特等奖等学术成果奖 10 余次。