铁电体中存在可逆切换的自发有序电偶极子,在非易失性随机存取存储器件以及用于神经形态计算的人工突触器件方面展现出巨大的应用潜力。原子尺度上调控铁电氧化物超薄膜极化状态是将其应用于趋于微型化发展的低能耗、高性能电子器件的关键。然而,相比单个铁电层,应用广泛的多层铁电异质结构中由于更为复杂的界面耦合效应,增加了调控其铁电薄膜极化状态的难度。

近期,物理学院姚小康联合中国科学院物理研究所金奎娟院士团队,通过精准操纵界面原子堆叠次序实现了对BiFeO3双层薄膜铁电极化状态的调控。他们测量了BiFeO3/SrTiO3/BiFeO3异质结原子分辨的高角度环形暗场扫描透射电镜(HAADF-STEM)图像,并结合二维高斯拟合获得Fe原子相对位移矢量(自发极化反方向),观测到界面不同原子堆叠次序诱导的BiFeO3双层薄膜面外极化分量的反转,以及形成的头对头与尾对尾的铁电畴结构(见下图)。理论分析表明,这种界面调控的铁电极化状态起源于界面极性不连续引起的界面静电势变化与极性序参量的耦合作用。

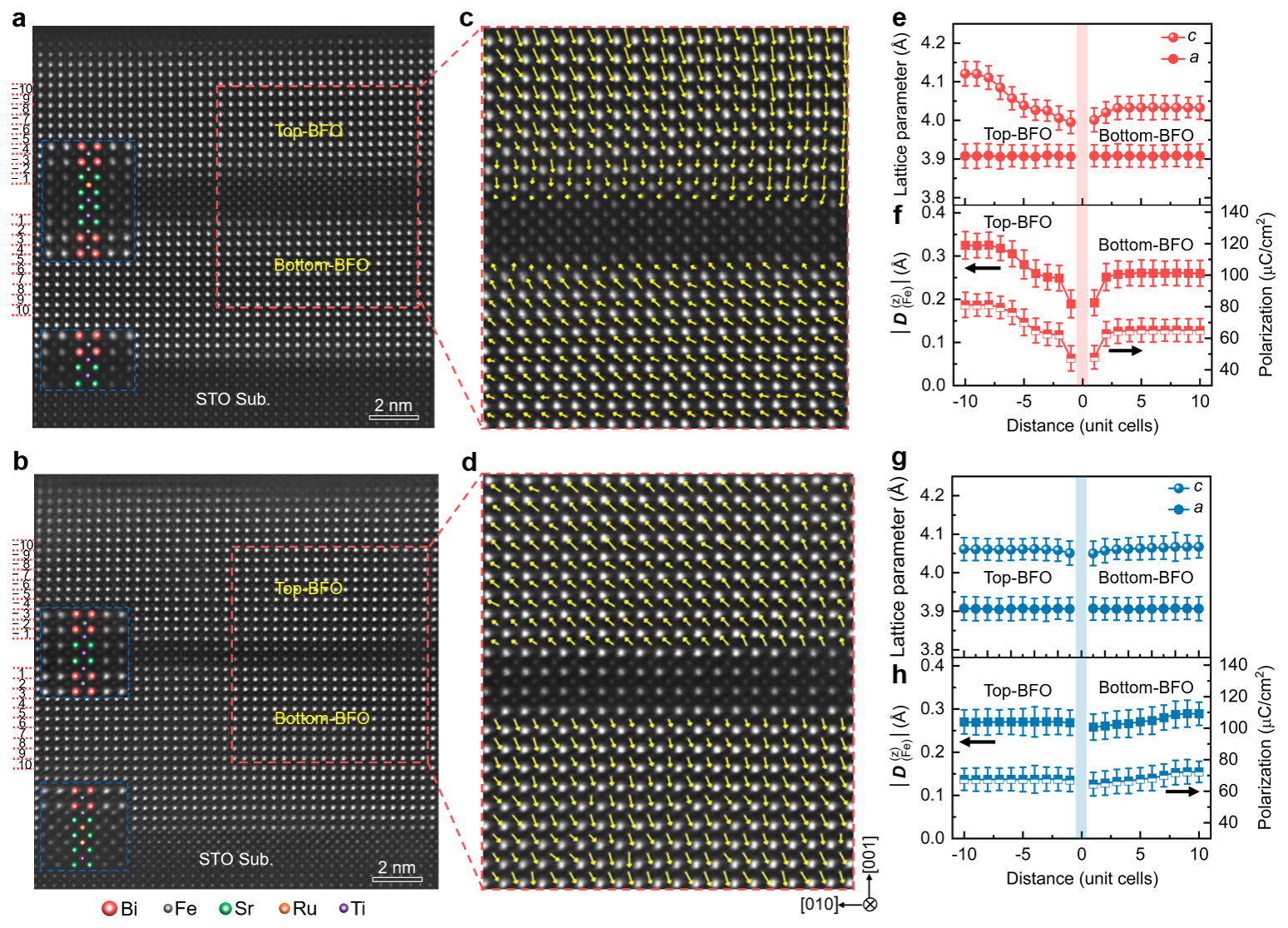

图: a, b 两种界面结构不同样品的HAADF-STEM图像;c, d 叠加有极化矢量(位移矢量反方向)的HAADF-STEM局部放大图像;e, g 面内与面外晶格常数;f, h 面外Fe原子位移及其对应的面外自发极化大小。

这项工作以“Control of ferroelectric polarization in BiFeO3 bilayer films through interface engineering”为题发表在《Nature》合作期刊《npj Quantum Materials》(中国科学院一区Top期刊)上。物理学院姚小康为改论文唯一第一作者。该工作得到了科技部,国家自然科学基金委,中国科学院相关科研项目资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41535-025-00763-6

姚小康,讲师,硕士生导师,中国科学院物理研究所博士、博士后。从事关联氧化物薄膜与界面物理研究工作,探究这些量子受限系统中的新颖物理现象及其物理机制,以及设计和开发相关逻辑、存储与神经形态原型器件。主持及作为骨干成员参与科技部、国家自然科学基金委、中国科学院等科研项目7项,另外主持及参与省部级、校级项目多项。近年来,在Nature系列,Nano Lett.,ACS Appl. Mater. Interfaces等国际重要学术期刊上发表SCI论文10余篇。